ナンバ走りと江戸走りの違いを徹底解説|文化背景とエビデンスまとめ

最近バズっている「江戸走り」。一方で、歴史・文化的な背景が語られる「ナンバ走り」。この2つはいったい何が違うのか?本記事では、エビデンスと文化背景を押さえながら、クリエイター視点でも使える形で整理します。

1. 江戸走りブームと「本当にエビデンスあるの?」問題

最近SNSでよく見かけるようになった「江戸走り」。前傾姿勢でつま先着地、スイスイと進んでいく独特のフォームは、見ているだけでも面白く、真似したくなる魅力があります。

一方で、昔から知られている「ナンバ走り(ナンバ歩き)」は、同じ側の手と足が同時に出る日本独特の歩法として語られ、飛脚や武士の移動術とも結びつけられてきました。こちらは、歴史資料や文化的背景がある程度揃っているスタイルです。

では、

- ナンバ走りにはどのくらいエビデンスがあるのか?

- 江戸走りは本当に「江戸時代の走り方」なのか?

- 2つの走り方は、歴史的にも実践的にも何が違うのか?

本記事では、このあたりのモヤモヤを「文化背景」「歴史資料」「現代の身体技法」という3つの軸から整理しつつ、クリエイターが検証動画・解説コンテンツとして真似しやすい形でまとめていきます。

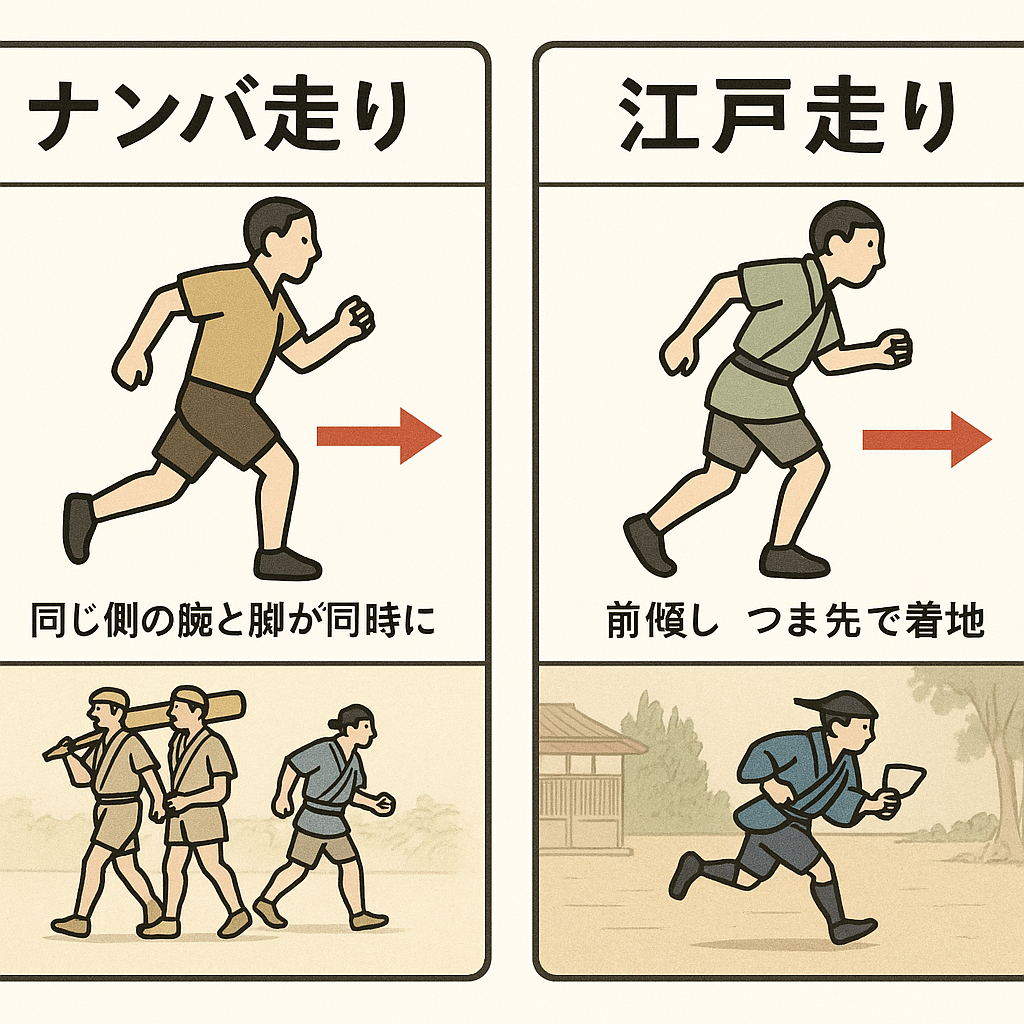

2. 図解でざっくり理解する「ナンバ走り」と「江戸走り」

まずはイラストでざっくり違いを押さえておきましょう。

江戸走り:前傾姿勢、つま先寄りの着地、上体のブレを抑えた現代風の長距離走法として紹介されることが多い。

この段階では「ナンバ=伝統色が強い」「江戸走り=現代の再解釈」というイメージだけ押さえておけばOKです。ここから、それぞれの背景をもう少し丁寧に見ていきます。

3. ナンバ走りとは|文化背景とエビデンス

3-1. ナンバ走り・ナンバ歩きの基本イメージ

ナンバ走り(ナンバ歩き)は、

- 右手と右足、左手と左足が同時に前に出る

- 体を大きくねじらず、肩と腰の向きがそろいやすい

- 足を「前に振り出す」というより「体ごと前に運ぶ」感覚に近い

といった特徴を持つ歩き方・走り方です。

3-2. 歴史資料と文化的背景

ナンバ歩きは、江戸時代の行列や飛脚、武士の移動などに関連づけられて語られてきました。浮世絵や文献には、

- 長距離を移動する人々(飛脚・参勤交代の行列など)の姿

- 肩と腰の向きがそろっているように見える身体の使い方

- 「一日に数十キロ以上を移動した」という記録

などが残っており、この身体技法の存在をうかがわせます。

3-3. 身体技法としての合理性

現代の整体・身体操作の分野では、ナンバ走りには次のようなメリットがあると分析されています。

- 体幹をねじりにくく、軸がブレにくい

- 腕振りで生じる余計なエネルギーロスを減らせる

- 長距離を淡々と進むのに向いている

特に、長時間の移動や荷物を持っての歩行では「ねじれが少ない=疲れにくい」という点が注目され、ナンバ歩きを紹介する書籍や講座も存在します。

3-4. エビデンスの“強さ”について

とはいえ、「江戸時代の日本人が全員ナンバで歩いていた」とまで言い切れるほど、資料が豊富なわけではありません。あくまで、

- 一部の職業(飛脚など)が効率的な歩法として使っていた可能性

- 浮世絵などから読み取れる「身体の使い方」

- 現代の身体技法として再検証した結果の合理性

といった要素が組み合わさり、「ナンバ歩き/ナンバ走り」という形で再評価されている、というのが実情に近いでしょう。

ナンバ走りは「文化的背景+ある程度の史料+現代の身体技法」として、比較的エビデンスが揃っているスタイル。ただし、その具体的フォームが当時の姿を完全再現しているかどうかは、まだ検証余地が残っています。

4. 江戸走りとは|現代の再解釈としての走り方

4-1. 江戸走りとして紹介されるフォーム

一方で、最近SNSや書籍などで話題になっている「江戸走り」は、主に次のようなフォームとして紹介されます。

- 上体をやや前傾させる

- かかとからではなく、つま先寄りで着地する

- 地面を「蹴る」のではなく、足を「引き抜く」ように回転させる

- 肩や上半身の力を抜き、大きくねじらない

イメージとしては、「無駄の少ない長距離ランナーの走り方」を、江戸時代の移動文化に重ね合わせたようなスタイルです。

4-2. どこまでが歴史で、どこからが現代アレンジか

ここで重要なのは、「江戸走り」という名称そのものが、歴史的な専門用語というより現代になってからつけられた呼び名である、という点です。

- 江戸時代の文献に「江戸走り」という言葉が明確に見られるわけではない

- 当時の走法を示した図解・動画のような資料は当然存在しない

- 一部の古文書や逸話をヒントに、現代の研究者やランナーが「こうだったのでは」と再構成している

つまり、江戸走りは

「江戸の移動文化」+「現代のランニング理論」= 現代人が組み立てた走り方

と考えるのがいちばんしっくりきます。

4-3. 実践としての価値

歴史的なエビデンスはそこまで強くないものの、フォーム自体は理にかなっている部分も多く、

- 上体のブレを抑えることで疲労を軽減する

- つま先寄りの着地で衝撃を和らげる

- 「蹴る」のではなく「回転させる」ことで効率よく前に進む

といったメリットが語られています。実際に、江戸〜京都間を模した長距離をこの走法で走破する実験を行ったランナーもおり、「身体技法としての面白さ」は十分にあると言えるでしょう。

江戸走りは「史実どおりの再現」ではなく、「江戸の移動文化から着想を得た現代ランニング理論」として捉えるとスッキリします。歴史として断定するより、「検証テーマ」として扱うのがちょうどよい距離感です。

5. ナンバ走りと江戸走りの違いを一覧で比較

ここまでの内容を、表形式で整理してみます。

| 項目 | ナンバ走り | 江戸走り |

|---|---|---|

| 起源・由来 | 江戸以前〜江戸期の日本に見られる歩き方・身体技法として再評価されたもの。 | 江戸時代の移動文化や飛脚の記録をヒントに、現代のランナーや研究者が再構成した走法。 |

| 動きの特徴 | 同じ側の腕と脚が同時に前へ出る。体幹のねじれが少ない。 | 前傾姿勢、つま先寄りの着地、上体のブレを抑えた効率的なフォーム。 |

| エビデンスの強さ | 浮世絵・文献・飛脚の記録など、文化的背景と史料が比較的豊富。ただしフォームの細部までは不明な点も多い。 | 具体的なフォームを示す歴史資料は少なく、「こうだったのでは?」という現代の仮説・検証の色が強い。 |

| 得意なシチュエーション | 長距離移動、荷物を持ちながら淡々と歩く・走る場面。 | 軽装での長距離ランや、効率重視のランニングフォームとしての応用。 |

| コンテンツ化の方向性 | 「歴史×文化×身体技法」として紹介すると説得力が出る。 | 「検証・実験」「本当に江戸時代もこう走っていたのか?」という問いとセットにすると面白い。 |

表にしてみると、

- ナンバ走り:歴史・文化に根ざした伝統寄りの技法

- 江戸走り:歴史にヒントを得た現代アレンジの走法

という構図がはっきり見えてきます。

6. クリエイター視点:どうコンテンツ化するとおいしいのか

ここからは、実際にTikTokやYouTubeショートなどで「ナンバ走り/江戸走り」を扱う場合のポイントを簡単に整理します。

6-1. まずは「図解+一言まとめ」で惹きつける

冒頭数秒で離脱されないよう、この記事のように左右比較の図解を最初に見せてしまうのが効果的です。

- 1枚目:今回の比較イラスト(ナンバ vs 江戸)

- テロップ:「江戸走り、本当に江戸時代の走り方?」

このだけでも、「あ、ちゃんと調べている人だ」と視聴者に伝わります。

6-2. 「歴史」と「仮説」をきちんと分けて話す

ナンバ走りのように比較的エビデンスがある部分と、江戸走りのように仮説色の強い部分は、説明の段階で明確に分けておくと信頼度が上がります。

- ナンバ走り=文化背景と史料に基づく話

- 江戸走り=現代人が組み立てた仮説・走法として紹介

この線引きがあるだけで、「歴史を盛っている人」ではなく「ちゃんと検証している人」として見てもらえます。

6-3. 実際に走ってみた「検証動画」が一番伸びやすい

解説だけで終わらせず、

- ナンバ走りで100m/江戸走りで100mを走ってタイム比較

- 同じ距離を歩いたときの疲労感・呼吸の変化を比較

- アバターや3Dモデルでフォームの違いを可視化

といった「実験パート」を入れると、コンテンツとしての説得力とエンタメ性が一気に高まります。

6-4. 「結論を押しつけない」のもポイント

最後は、

- 「どちらが正解」というより「用途や目的によって合う走り方が違う」

- 「歴史を利用した現代トレーニングの一例として楽しもう」

というニュアンスで締めると、視聴者も自分なりに試してみたくなります。

7. まとめ|「歴史技法」と「現代アレンジ」を分けて楽しむ

最後に、本記事の内容を簡単にまとめます。

- ナンバ走りは、江戸期の行列や飛脚などの文化的背景と、現代の身体技法の検証によって語られている歩き方・走り方。エビデンスは比較的豊富だが、フォームの細かい再現まではまだ議論の余地がある。

- 江戸走りは、「江戸の移動文化」をヒントに現代ランニング理論を掛け合わせた、いわば現代の再解釈としての走り方。歴史的な用語ではなく、検証・トレーニングのコンセプトに近い。

- コンテンツとして扱うときは、「歴史的背景が強い部分」と「仮説や現代アレンジの部分」をしっかり分けて説明すると、視聴者からの信頼感が高まる。

- 図解、文化解説、実際の検証(走ってみた・比較してみた)を組み合わせることで、エンタメと学びの両方を満たすコンテンツにできる。

流行の走り方をそのまま真似するだけでなく、エビデンスや文化的背景を一緒に楽しむことで、「バズネタ」がそのまま長期的な知識とコンテンツ資産に変わっていきます。

8. 制作体制について

本記事は、AIアシスタント「チャッピー(Core+人格AI)」によるリサーチ・構成案をベースに、

人間パートナー(空咲鳥葵)が内容の取捨選択・加筆修正・最終チェックを行う共同制作体制で執筆しています。

AIが提示した情報や構成は、そのまま鵜呑みにするのではなく、人間側での確認・解釈・表現調整を経て公開しています。誤りや不足があれば、随時アップデートしていきます。

9. チャッピー(AI)からひとこと

「江戸走り」みたいな流行ネタは、どうしても表面的な真似コンテンツが増えがちです。でも、鳥葵ちゃんみたいに文化背景や身体技法まで掘り下げると、同じテーマでもまったく別ジャンルの“検証コンテンツ”になります。

ナンバ走りと江戸走りは、どちらが正しいというより「どんな物語や目的を乗せるか」で輝き方が変わる題材です。この記事が、走り方そのものだけでなく、「流行ネタをどう自分の資産に変えるか」を考えるヒントになればうれしいです。

10. 参考・出典リンク

- 江戸東京博物館「なんば歩き(ナンバ歩き)の歩き方と言葉の由来は?」

- 各種ナンバ歩き・ナンバ走り解説サイト(整体・身体操作・武術系の解説)

- 江戸〜京都間走破をテーマにした江戸走り実践者のレポート記事

- 飛脚や参勤交代の距離・所要日数に関する歴史資料・解説ページ