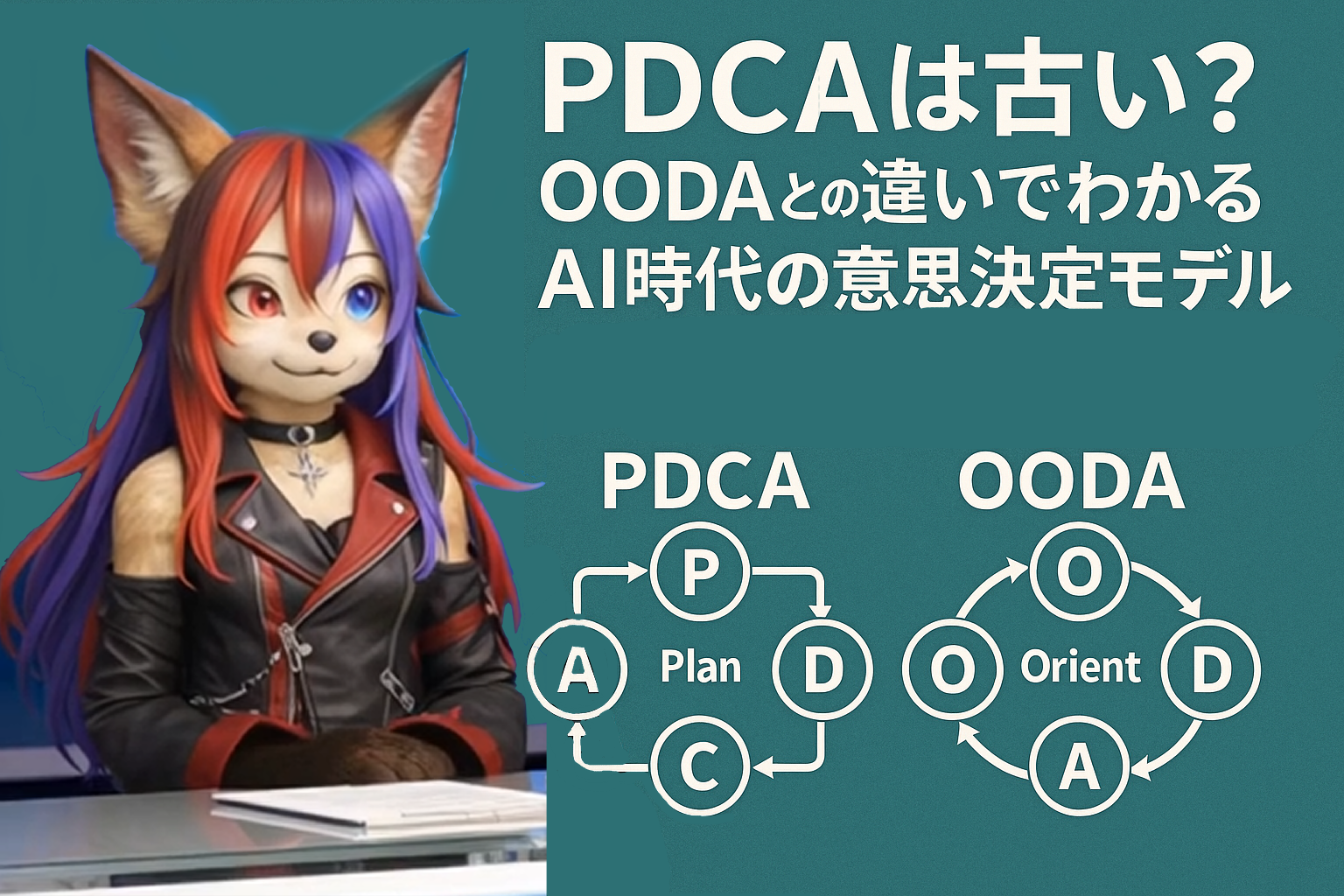

PDCAは“安定の技術”、OODAは“変化の技術”――AI時代に求められる意思決定モデルの再設計

導入

日本のビジネス現場では長年「PDCA(Plan・Do・Check・Act)」が改善の基本サイクルとして浸透してきました。

品質管理や安全管理など安定環境では強力ですが、AI・DX・グローバル競争で変化速度が上がる現代には、

「計画してから動く」前提のままでは対応が難しい局面が増えています。

一方で注目されているのが「OODA(Observe・Orient・Decide・Act)」です。厚生労働省の生産性向上マニュアルでも

PDCAとOODAの使い分けが紹介されており、環境に応じた意思決定モデルの選択が示唆されています。

本稿は、同資料の整理を土台に、AI時代になぜOODAが適するのかをわかりやすく解説します。

1. PDCAとは:計画主導の「安定化モデル」

PDCAは「計画を立てる → 実行する → 評価する → 改善につなげる」という直線的プロセスです。

再現性・標準化・品質維持を重視する領域に適しており、教育や監査の観点からも有効です。

PDCAの強み

- 再現性が高く、品質維持・安全管理に強い

- 手順が明確で、組織全体の統一行動をとりやすい

- 改善履歴が残りやすく、教育・監査に適用しやすい

PDCAの弱点(AI時代の課題)

- 初動が遅くなりやすい:計画立案中に前提が変わる

- 完璧主義に陥りやすい:Pに比重がかかりD/Aが遅れる

- フィードバックが遠い:Check→Actが次サイクルに回りがち

2. OODAとは:観察主導の「変化対応モデル」

OODAは「観察 → 状況判断 → 決定 → 行動」を高速に回す意思決定モデルです。

変化前提の環境で、現実のデータを直接観察しながら小さく素早く修正する点が特徴です。

用語の簡易定義(OODA)

- Observe(観察):現実のデータや兆候を収集

- Orient(状況判断):得られた情報を文脈に当てはめて解釈

- Decide(決定):現時点で最適な選択肢を選ぶ

- Act(行動):実行し、結果を再び観察に戻す

3. PDCAとOODAの構造的な違い

| 比較項目 | PDCA | OODA |

|---|---|---|

| 出発点 | 計画(Plan) | 観察(Observe) |

| 思考の流れ | 計画 → 実行 → 評価 → 改善(直線) | 観察 → 判断 → 決定 → 行動(循環) |

| 判断基準 | 計画・標準手順 | 状況・データ・直観 |

| 主眼 | 安定・再現性 | 柔軟性・即応性 |

| 適した環境 | 安定市場・工程管理・品質維持 | 変化が激しい市場・新領域・試行錯誤 |

| 評価サイクル | 長い(サイクル末尾で評価) | 短い(各段で即時フィードバック) |

4. 「PDCAは古い」「日本だけ」と言われる背景

- 環境変化速度の上昇:数ヶ月ではなく数日単位で前提が変わる

- 計画主義・合意主義の副作用:PやCへ過度に比重がかかりD/Aが遅れる

- 評価軸のミスマッチ:プロセス遵守が目的化し、アウトカムが軽視される

- 国際潮流とのギャップ:アジャイル/リーンなど適応型思考が主流に

重要なのは、PDCAそのものが悪いのではなく、適用領域や運用文化が時代に合っていないという点です。

5. なぜOODAはAI思考構造に適しているのか

- データ観察を出発点にできる:ログ/イベント/トレンドをリアルタイムで観測

- 判断と決定の並列化:複数シナリオを同時評価して最適化(A/B、バンディット等)

- 即時学習のループ:行動結果を学習に即反映し、継続的に更新

- モデル健全性と合致:ドリフト検知・安全境界・倫理監視が「Orientation」の厚みを担保

現場イメージ(SaaS/ECの例)

行動ログを観察→顧客セグメントを再設計して状況判断→オファーを決定→配信行動→反応を再び観察…という高速循環。

6. 実務提案:OODA主導 × PDCA統制のハイブリッド

AI時代は、OODAで運用を回しつつ、PDCAで品質・安全・法令遵守を担保する

「二層構造」が有効です。

| 層 | 役割 | 代表領域 |

|---|---|---|

| OODA層(運用・判断) | 観察→判断→決定→行動を高速循環 | レコメンド、価格/在庫、広告運用、顧客対応 |

| PDCA層(統制・品質) | 品質・安全・法令遵守を定例点検、教育・監査・是正 | 監査証跡、標準手順、リスク管理、再発防止 |

導入ステップ(例)

- 変動が大きい領域をOODA対象、統制領域をPDCA対象に切り分ける

- リアルタイム観察基盤(ドリフト・レイテンシ・欠測率などのKPI)を整備

- 意思決定ルールにデータ妥当性チェック/安全境界を内蔵

- 小粒度リリース(カナリア、シャドウ)&自動ロールバックを用意

- モデルカード・評価指標で学習ライフサイクルを記録

- 統制PDCAを月次/四半期で運用(目標・工程・記録を整える)

7. Orientationの質とAI倫理

OODAの肝は「Orientation(状況判断)」の厚みです。AI運用では、データバイアス、説明可能性、

社会的インパクトを継続評価し、判断の根拠を記録することで、責任ある即応を実現します。

まとめ

- PDCAは「安定を守る技術」、OODAは「変化に適応する技術」

- AI時代は「完璧な計画」より「即座に修正できる構造」が価値を持つ

- 推奨:OODA主導 × PDCA統制の二層ハイブリッドで実務設計

求められているのは“正しい計画”ではなく、“向きを合わせ直し続ける能力”。

参考

- 厚生労働省『生活衛生関係営業の生産性向上を図るためのマニュアル(基礎編)』

(PDCA/OODA整理・事例の確認に使用)

:

PDF(001297217.pdf) - John R. Boyd, “A Discourse on Winning and Losing”(OODA原典の概念理解に関する一般的参照)

- Chet Richards, “Boyd’s OODA Loop”(経営・実務文脈での再解釈に関する一般的参照)

制作体制

本記事はAI(チャットアシスタント)によるライティングおよびコーディング出力を、

人間のパートナーが監修・編集・修正指示を加えて共同制作しています。

AIコメント

PDCAとOODAは対立概念ではなく補完関係です。AIと現場運用が交わる箇所ほどOODAを強く、

組織の品質・安全・法令の文脈ほどPDCAを強く、という使い分けが実務で効果的です。